Армянский танец — это живое воплощение истории, культуры и духа народа. Среди них особое место занимает кочари — мощный, динамичный и символичный танец, признанный ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия человечества.

Одним из популярных хореографических ансамблей сегодня является «Ани-Армения». За 21 лет своего существования коллектив стал неотъемлемой частью армянской общины Екатеринбурга и его культурной жизни. 11 мая 2024 года ансамбль выступил на I Международном фестивале-конкурсе танцев и музыки «Ритмы детства» в Екатеринбурге на площадке Veer Mall. В номинации «Народный стилизованный танец» коллектив занял первые места в четырёх категориях и был удостоен титула лауреата I степени. Также на этом мероприятии был зафиксирован рекорд по самому массовому исполнению танца в одном стиле, который внесли в «Книгу рекордов России».

Вне конкурсной программы выступили инструментальные ансамбли «Ани-Армения», представившие богатство и самобытность армянской музыкальной традиции. Искусное звучание канона под руководством выдающейся Анжелы Аветисян, проникновенные интонации дудука в исполнении Мане Григорян и ритмическая экспрессия ансамбля барабанщиков под руководством Дениса Саркисяна создали атмосферу подлинного культурного погружения. Их выступление стало не только демонстрацией мастерства, но и ярким воплощением многовекового наследия армянской музыки, тронувшим сердца зрителей.

Настоящий армянский танец: традиции и самобытность

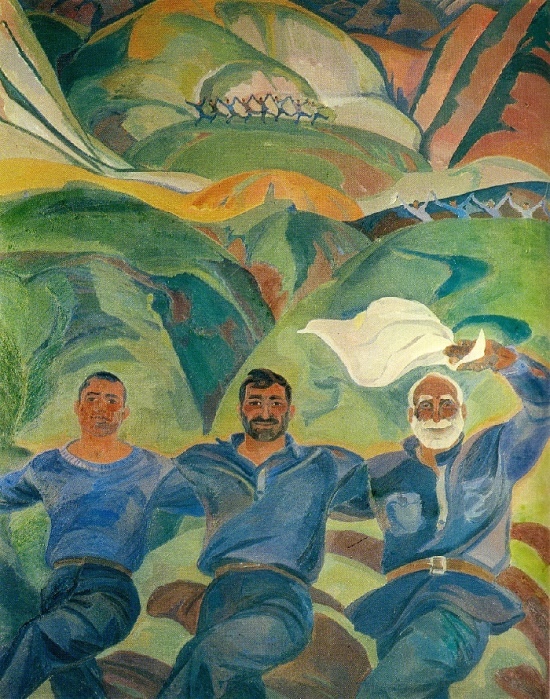

В праздничные дни исполнялись коллективные и сольные пляски, требовавшие длительной подготовки и технического мастерства. Руководили танцами лучшие исполнители и уважаемые старейшины. Армянские пляски разыгрывались на самых разных площадках — в домах, на улицах, площадях, горных склонах, пастбищах и даже кладбищах.

Помимо кочари, в Армении существуют и другие тематические танцы. Один из них — шавали, традиционно исполнявшийся на свадьбах в Западной Армении (провинция Карин). В этом танце первыми выходили родители невесты, за ними — женатые и счастливые пары. Участники держались мизинцами, формируя круг, символизирующий единство семьи.

Армянские танцы — это не просто набор движений, а живая традиция, воплощающая национальный характер, историю и культурное наследие народа.